鴻池新田会所の歴史と見どころ

Konoike Shinden Kaisho’ s historic sight

こちらに掲載されている文章は、「史跡・重要文化財 鴻池新田会所図録」(1997年9月28日発行)より引用したものです。

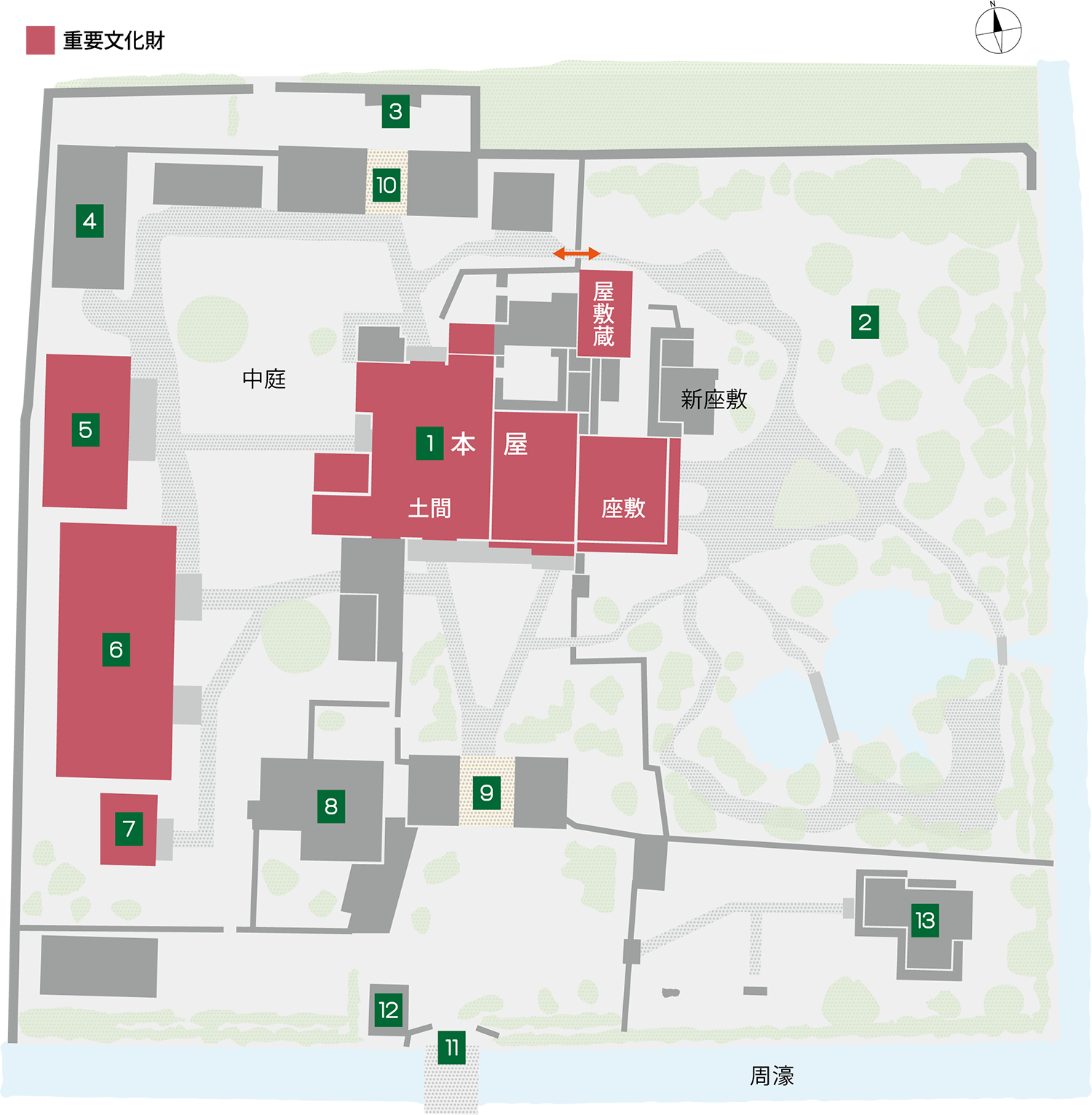

鴻池新田会所は、10,662㎡の敷地全体が国の史跡に指定されており、江戸時代中期から近現代までの建築や庭園を見ることができます。

1 本屋(土間・座敷)

会所の中央東よりに建つ中心的な建物です。

本屋は、新田開発当初の宝永3~4年の建築と思われますが、発見された棟札から、約50年後の宝暦9年(1759)と、149年後の嘉永6年(1853)など度々大改修されて現在に至ったものと思われます。ことに、東側池庭部に面する座敷部は、宝永3年(1706)9月21日に棟上げが行われたことが記録より判明しますが、幕末の嘉永期にほとんど新しくされたようです。しかし、会所全体は、創設直後の宝永4年10月と149年後の大修理の直後の嘉永7年7月9日、12月24日の大地震により、建物はことごとく大きな被害を受け、不運な建築修理経過をたどっています。

宝暦9年には、座敷棟棟札により座敷棟周辺で普請が行われていることがわかります。また、同11年にはこの棟札にも名前のある大工棟梁下村七左衛門の証文により、大坂の平野から甚兵衛という大工が呼ばれて、何らかの工事されていることがわかります。

嘉永6年は、大破していた居室部の建て替えが計画されていましたが、時節柄(鴻池家には幕府から国防費御用金5万両の要求があった。)これを控え、繕普請によって済ませていることが、この時の修理棟札からわかります。居室部は西へ大きく歪んでいたのを直すために屋根瓦をおろし、壁を落とし、柱には根継が施されたようで、この様子は修理棟札に細かく記載されています。座敷棟に関しては、大きな間取りの変更があり、部材もかなり取り替えられ、建て替えに近いものでした。

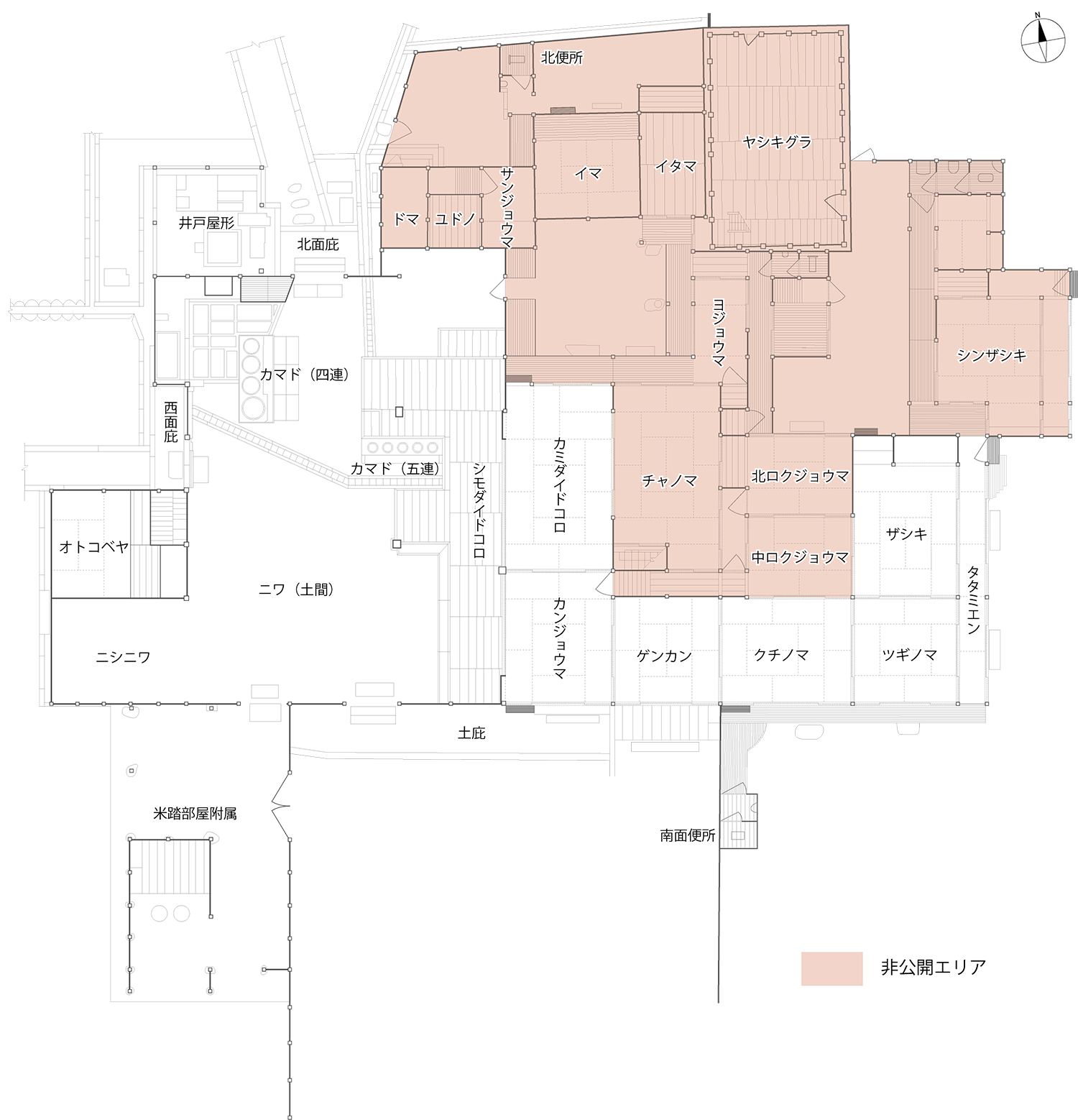

本屋建物西半の土間・居室部は、桁行10間(19.8m)、梁間6間(11.8m)一部二階建てです。北面突出部は桁行2間半(4.9m)、梁間6間、東面切妻造、西面及び北面突出部入母屋造、段違い本瓦葺で南面して建っています。南・西・北面は庇付、桟瓦葺です。西・北面下屋附属は桟瓦葺です。北面井戸屋形は入母屋造の桟瓦葺です。背面突出部もあわせて広い土間を造り、独立柱を2本しか立てずに大きな梁を縦横に架け、豪壮な梁組を見せています。土間は南面に2ヶ所、西・北面にそれぞれlヶ所の大戸口を設けます。土間(約160畳)内のやや北側には、4連の大カマドが据え付られ、災害のときなどには村中の人々のための炊きだしを行いました。現在、土間の棟上には、大きな煙り抜きの越屋根だけが残っています。東側には5連のカマドを築いています。土間に面した居室部北側がシモダイドコロで板敷です。その東側はカミダイドコロで西北隅に膳棚を置いています。カミダイドコロの南側がカンジョウマと呼ばれ事務室の役目をしていました。カンジョウマとカミダイドコロの上部はつじ2階となっています。

カンジョウマの東はゲンカンで大坂の代官、幕府の役人などが来たときに使用されました。ゲンカンの北側はチャノマと呼ばれ、ゲンカン・チャノマの上部は板敷の二階部屋となっています。

東半の座敷棟は桁行5間(9.9m)、梁間5間(9.9m)の切妻造の桟瓦、段違いで、東面軒先は銅板葺です。ゲンカンの東をクチノマその東をツギノマとし、クチノマの北を中ロクジョウマさらに北側を北ロクジョウマと言います。ツギノマの北がザシキで北東面をトコ、北西面を天袋地袋付のトコ脇とします。土間の豪壮さに比べ、床上部は質素な造りで、長押を付けた部屋はなく、床・棚も元来は座敷部東北隅の一部屋に設けられていたにすぎません。座敷部は、もと襖で仕切られ、会合のあったときは大広間となり、近在の庄屋・大坂よりの代官・幕府の役人等を接待する社交場として使われました。座敷と北側の屋敷蔵との間の中庭は、白洲と呼ばれ、村の中でのもめごとがあった時などは、ここで裁きが行われました。昭和27年(1952)には一時鴻池家の当主が会所に住むことになり、新座敷棟を中心に新築・改造が行われました。

2 庭園

会所敷地内東部、本屋の座敷に東面した所に、弁天池と言われる池を中心とする、広さ約2,600㎡の庭園があります。宝永4年(1707)8月に座敷まわりの庭石が広島屋平十郎によって据え付けられたという記録がありますが、現在の庭園は江戸時代末期の池泉観賞式の平庭の代表的な形態をとっています。

弁天池は石組の護岸を施した凹凸のある瓢形をし、中央西よりに橋が架かり、東北部に藤棚を置き、水は樋門を設けて東側周濠につづいています。

庭園北東部に会所創設時からのものと思われるカヤの古木があり、マキ・クス・マツ・ツバキ・カシ・サツキなどが点在していますが、座敷前面のサツキ・ツゲ・ヒドラツツジなどは昭和20年代以降のものです。

木々の刈込み方を変え、各所に石畳や庭石、種々の石燈籠を配していて、回遊しながらその変化を楽しむように造られています。

3 舟着場跡

船着場は裏長屋門の北の北側周濠に面して造られた幅約5mの石段です。現在は北側周濠が埋め立てられて道路になっており、道路との境に土塀があって、土塀に向かって3段の石段が残存しているだけです。以前は9段以上の石段が北側周濠内に向かって設けられており、その両側には石垣と生け垣がつづいていました。この船着場は、会所に船で持ち込まれたり、運び出したりする物資の荷揚げ・荷降ろしをしていた場所です。たとえば、新田でとれた米を船着場で荷揚げして米蔵に納め、再びこの場所から大坂に発送していたといわれています。

4 乾蔵

会所屋敷地の西北隅にあります土蔵群のもっとも北に位置する切妻造り置き屋根・桟瓦葺の土蔵で、桁行6間(11.8m)、梁間3間(5.9m)です。南側に入口部を構えています。解体修理前には道具蔵との間に附属の納屋があり、また、東面には納屋が接続し、その北側の一部が裏長屋門まで繋がっていました。

柱は半間毎に建てられ各柱間には丸太を半割にした荷摺木が2本入っています。

窓は内開きの土戸で、東面に1ヶ所、西面に2ヶ所設け鉄格子を入れ、内部に銅網張り、漆喰塗土戸を内側に片開きとしています。換気口は北面及び西面・東面に各々2ヶ所、床上に設け鉄縦格子を入れています。

天井は竹簀野地を化粧としています。床板は転ばし根太を梁方向に入れ、桁方向に板を張っています。出入口は外側土戸、内側腰高金網入り簀戸で、それぞれ片引きとなっています。

壁は四周とも外部は高さ1.8mの腰板を廻し、目板打ちをしています。腰板上部は大壁漆喰塗仕上げで、境に木製の水切りを設けています。内部の壁は荒目の中塗仕上げを施しています。

乾蔵は建設年代も建設後の経過もはっきりしたことはわかりませんでした。しかし、鴻池家所蔵の文書によって天保15年(1844)に修理されていることがわかりました。この史料では乾蔵は北蔵と呼ばれていて、藁葺であったが破損が目立ってきたため瓦屋根に葺き替えられたことがわかります。乾蔵は現在会所の北西(戌亥の方角)に位置していることから乾蔵と呼ばれていますが、会所土蔵群の一番北の端にあたることから北蔵と呼ばれていたと思われます。乾蔵は天保15年6月以前より存在し、この時にそれまでの藁葺を桟瓦葺に改めていて、それ以降は明治27年(1894)に木部・壁・屋根等建物全体にわたる大規模な修理が行われた記録があります。これは明治24年(1891)10月28日岐阜県根尾谷を震源とする濃尾地震によるものです。

乾蔵の用途は明らかではありませんが荷摺木があることから一時的に穀物類の貯蔵が行われていたと考えられます。

5 道具蔵

本屋の西に並ぶ土蔵群の内、北から二番目の東面する切妻造本瓦葺の土蔵で、桁行7間(13.6m)、梁間4間(7.6m)の規模をもっています。内部は、桁行南から4間目に真壁の間仕切を設け、南北二室とし、間仕切壁の東端を通路として半間の片引き板戸を設けています。南の出入口は腰付き格子戸片引き、北の出入口は片引き土戸としネズミ返しを設けています。南室は床下に鉄縦格子の換気口を4ヶ所、北室は土間タタキの上に換気口を2ヶ所設けています。両出入口部分外側には石段を積み、南北に一連の庇を設けています。南室は板張りの床で一部2階を設けています。床下はタタキとなっています。北室は土間タタキとし、柱間に荷摺木を設けています。

壁は東・南は大壁漆喰塗仕上げですが、北面は高さ2.9mの腰板を入れ、目釘打とし上部は漆喰仕上げ、西面は上部1.2m程を漆喰仕上げするほかは「ひしゃぎ竹」で覆っています。

この蔵は主に農耕具を保管していたと伝えられることから道具蔵と呼んでいますが、北室の土間部に荷摺木がめぐらされていて、米などの穀物も貯蔵できるようになっていました。明治時代には、水防用倉庫として利用されていました。

これまで道具蔵は天保15年(1844)の棟札をもってその建設年代としてきましたが解体調査で柱の継手から「元文五年六月吉日」(1740)の墨書が発見され、また、鴻池家に残る文書から天保15年は修理であることがわかりました。

道具蔵の棟札は次のようなものでした。

棟札 尖頭形、総高70.2cm、肩高67.7cm、上幅14。9cm、下幅 13.lcm、厚さ1.8cm、桧

| (表) 天保十五年 大般若守護第十一照頭膚神主 大工 下村常右衛門 辰六月吉日 手伝 大和屋庄兵衛 世話方寺嶋政右衛門 (裏)(なし) |

昭和10年(1935)の記録では、現状より庇が北方へ延びていますので、それ以降の改造があったと思われます。昭和27年(1952)には、屋根の葺替えが行われており、この時垂木・野地板が替えられ、天井も設けられていました。

6 米蔵

米蔵は会所敷地の西側の土蔵群の南から2番目に位置し、北に道具蔵、南に文書蔵が隣接し、土蔵群の中で最大の規模です。東面して建てられた桁行12間(22.9m)、梁間5間半(10.5m)の本瓦葺の土蔵です。東面には入口を2ヶ所構え、内部を南北二室に区画しています。両室とも桁行中央に二本の柱を建て、胴差しを入れて、下側を開放し、上を荷摺木壁で間仕切をしています。

開設当初の米蔵は、宝永4年(1707)2月25日に棟上げが行われたことが記録よりわかりますが、解体修理前の建物は、享和2年(1802)6月に上棟されたものであることが発見された棟札よりわかります。

棟札の中で米蔵の梁に打ちつけられていたものの表面には

| 干時享和三壬戊年六月二十二日巳之刻 「斎」奉造立上棟天真井水栄永繁昌守護之所 祭主玉造森之宮神主 近藤大隅藤原重治 ㊞ |

裏面には朱書きで

| 一二三四五六七八九十 | 布留部由良由良 由良由良布留部 | 神主 |

と記されていて、棟上の際の地祭りに唱えられた鎮魂の呪言といえます。 今回の解体修理前までは外壁に、地面より約2m上の所に明治18年(1885)の淀川の大洪水で水につかったことを示す亀裂・剥脱が残っていました。洪水後の修理は明治24年(1891)に行われ、浸水した部分の壁土の補修が中心で、小舞竹の補修、小舞縄の締め直し、荒壁の塗直し、漆喰の上塗り直しが行われました。米蔵は、“二千石蔵"とも呼ばれ、内部には新田内で収穫された多量の年貢米が納められ、会所北側の船付場から荷積みされて、水路から寝屋川を通って大坂へ運ばれました。 昭和22年(1947)には2階が設けられ、間仕切り中央間の壁と指物の撤去から生じた中引梁受の折損と垂下り・建物の傾斜の進行を防ぐための補強工事が行われ、米蔵の使用目的が米から物品の保管に変わったことが伺えます。 基礎は花同岩を2段あるいは3段積み、上部に凝灰岩の布基礎石を据えています。また、中央間仕切部分及び南北各室にある通柱の各基礎は独立基礎となっています。床組は転ばし根太の構造となっています。米など穀物を保管する場合、高床形式等地面からの湿気の影響を受けないようにするはずですが、あえてこのような転ばし根太としたのは、大量の穀物を入れそれに耐える床板構造とする必要があったためと長期間の保管ではなかったためと考えられます。

7 文書蔵

土蔵群のもっとも南側に位置する2階建の土蔵で、桁行3間(5.9m)、梁間3間(4.9m)、屋根は置屋根で、切妻造、桟瓦葺です。 東面に入口があり、両開き土扉、内部片引き土戸、その内側に片引き腰板付き格子戸を構えます。しかし、解体調査で当初の出入口は北側にあり、外側に両開き土扉を設け、その内側に東方向に片引きの土戸及び格子戸を設けていたことがわかり、享和2年(1802)に付け替えられたことが1階旧出入口にあった墨書からわかりました。旧出入口付敷居墨書には

| 享和二年 此土蔵戸前口北かわ西より間中より入口有シヲ 戊五月中旬 東かわへ付直シ候也 大工 下村杢左衛門 同 幸右衛門 平兵衛 |

と記されていました。享和2年は現在の米蔵が建設された年であり、北側に新たに米蔵を建てるため、当初北面にあった出入口を東面に移したことが明らかとなりました。

入口外側には花崗岩の石段を積み幅1間の庇を設けています。入口を入るとすぐ右に2階へ上がる梯子段があります。1・2階とも床は板張りです。床板は当初から釘止めされておらず、取外し可能となっていて、洪水が起きた時のことを考えていたものと思われます。床下地盤は湿気を軽減するため、床下には砂が入れられ、全体に石灰をまぶした状態でした。1階及び2階の各窓には縦横の鉄格子を入れ、その内側に片引きに土戸及び明障子を設けています。東面及び西面の床下換気口には縦の鉄格子を入れ、銅網を張っています。

外部の壁は高さ1.85mの腰壁を南面と西面に廻し、腰板上部には水切りを設けます。それ以外は大壁漆喰塗としています。小舞は径3cm前後の竹を縦10.5cm、横lcm程度に編み、小舞竹も当初のもの、享和期と明治期のものと3種類があり、明治期のものは他の蔵と同様に明治18年(1885)の洪水後、浸水した下方部が補修されたもので、荒壁から塗り替られていました。

文書蔵は発見された納札から、天明6年(1786)4月16日に上棟された新蔵であったことが判ります。納札は、縦39.Ocm、横13.Ocm、和紙、木箱入、泉州堺向泉寺の御札で

| 方違宮御札 天明六丙午年四月十六日 新蔵建 上棟五月朔日 |

と記されています。

内部には、鴻池新田に関する膨大な書類(重要文化財)が納められていました。

8 居宅

表長屋門の西側にあります。桁行11.8m、梁間8.8m、切妻造、桟瓦葺です。北面のほぼ中央に式台があり、玄関を3畳間とします。3畳間の東を土間とし、北面と東面に戸口を設けます。式台の北側は高塀で囲われ、この塀内には土間北の戸口への敷石と式台への飛石があります。3畳間の西を14畳間、南を10畳間とし、10畳間の東に板間付4畳間を配します。西面には南に向かう高塀が接続し、納屋南面からのびる高塀に行き当たり、この塀内が中庭となっています。

嘉永以前の古図では、建物北面平入り、中央に式台を構え、奥に玄関・10畳間を、東方に土間勝手口・4畳板間・湯殿・便所を、西方にトコ付14畳座敷・西面附属便所を配し、南面に内縁を廻し、居住するための間取りとなっています。

建物は明治29年(1896)に第十三国立銀行の出張員詰所となり、翌年鴻池銀行新田出張所として使用された頃に修理されています。14畳の座敷を板敷の営業室に変え、玄関・土間廻りを受付室とし、カウンターを設置するなどの改築を行っていました。

9 表長屋門

敷地南方、本屋と冠木門のほぼ中央に位置し、西方は居宅と隣接し西南隅に高塀が接続、東方は絵馬堂まで続く築地塀と接続します。桁行6間(12m)、梁間2間(4m)、入母屋造、桟瓦葺で南面して建っています。東南隅に土塀、西南及び西北隅に高塀が接続しています。桁行のほぼ中央を扉構えとし、両脇を部屋としています。東側の部屋は6畳間、西側は押入付の6畳半間のいずれも畳敷です。

扉構えは中央に板戸両開き、その両側をそれぞれ潜戸片開きとしています。柱礎石は花崗岩切石で鏡柱を立て、大扉を吊り込み本屋正面の大戸口と式台に通じています。通路部は花崗岩板石敷、東西潜戸北側は花崗岩敷石各1枚を踏込石として置いています。

表長屋門は宝永5年(1708)、享保4年(1719)の「鴻池新田検地絵図」にすでに描かれおり、開発当初からのものであることがわかります。しかし、建物は茅葺屋根です。嘉永以前の古絵図では中央通路は大戸口と西脇戸口を構え、西室は5坪の土間、東には12畳間が2室あり、現状の建物より桁行が長く規模の大きいものであることが伺えます。

解体修理前の建物は明治41年(1908)7月に竣工した比較的新しいものであったこと大扉横桟裏面に残る墨書からわかりました。

10 裏長屋門

桁行8間(17.9m)、梁間2間(4m)、入母屋造、茅葺型銅板葺で、北面して建っています。東面には桟瓦葺の下屋が附属しています。桁行中央東寄りを扉構えとし、両脇を部屋としています。

扉構えは中央に板戸両開き、東側に潜戸片開き、両側を真壁腰板付としています。扉構えの西室は土間とし、南面東端に大戸口を配します。天丼の東南隅およそ1間四方を吹抜けとしています。東室は南面に出格子を設けた8畳間で、この東側に東西1間、南北2間の下屋を配し、下屋東面に出入口を設けます。下屋は南半分を踏み込み土間とし、北半分を板間とします。

裏長屋門は、鏡柱に打付けられた祈祷札の一番下から安政5年(1858)の年号が入ったものが見つかり、その柱面に腐食がなかったことから、この札は建設から間もない頃に打付けられたものとわかりました。裏長屋門祈祷札は尖頭形で総高39.lcm、肩高37.6cm、上幅7.4cm、下幅6.5cm、厚さ0.6cm、杉材で

| 梵字 安政五午星 □ 奉読誦千手陀羅尼壱万座家内安全祈□ 正月吉祥日 清水寺 成就院 |

と書かれています。

11 火の見小屋

冠木門のすぐ西側周濠近くに位置する小規槙な寄棟造りの建物です。会所の創設時から明治33年(1900)まで、新田内の小作人たちが毎晩交代で大坂方面の火事の見張りをし、異常のあったときは今橋の鴻池家本宅にかけつけ、消火にあたったといわれます。

現在の建物は、棟札から明治14年(1881)5月26日に棟上げされた比較的新しい建物であることがわかりました。棟札は平頭形で、総高30.2cm、総幅8.8cm、厚さ0.6cm、杉の覆い板付で表に

| 大工 吉岡佐助 明治十四年五月廿六日 上棟 手伝 太子田佐五郎 左官 土砂 利平 |

と書かれてありました。

12 冠木門

表長屋門南方の南側周濠に石橋が架かっており、その敷地内に冠木門があります。門は中へ開く両開きの板戸と西側に潜戸を配し、門の両側には外へハの字状に開く板塀を設けています。表長屋門は普段は閉められていましたが、冠木門は開放されていました。

13 朝日社

宝永3年(1706)6月、会所の造営に並行して、周濠外の南区域が社地として整地され、同年9月に天照大神を勧請して神明社とし、翌年4月には周濠内の現在の場所に社が移されました。

後には新田の開発者である三代目鴻池善右衛門宗利もあわせて祀られました。

もとは産土神社として村の氏神でしたが、現在は朝日社と呼ばれ鴻池家の神社になっています。